Retour à la table des matières

Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025

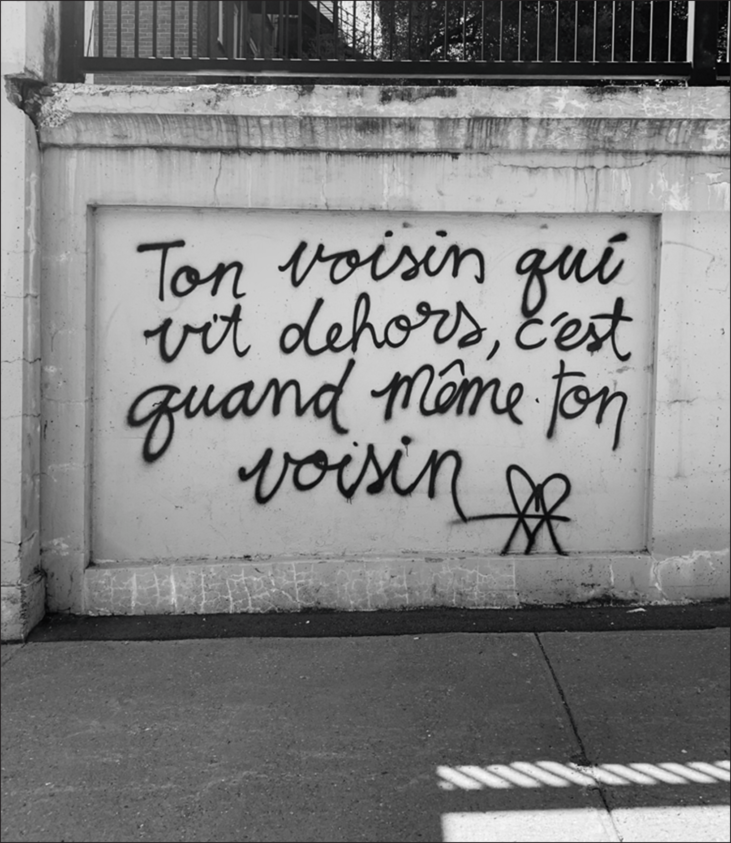

Habiter et cohabiter

Michel Parazelli, Professeur associé, École de travail social, UQAM

La crise de l’itinérance à laquelle nous assistons dans plusieurs villes québécoises n’est pas le seul fruit de la crise des opioïdes, de l’inflation, de la pénurie de personnel, des taux d’intérêt élevés, ou des effets de la pandémie. Elle résulte surtout des décennies de désinvestissement du gouvernemental fédéral, depuis les années 1990, dans la construction publique de logements sociaux. Du côté du privé, nous faisons aussi face à une financiarisation internationale de l’habitation où la marchandisation des logements locatifs tend à privilégier la maximisation des profits par de gros investisseurs et investisseuses fixant le loyer au-dessus de la moyenne du marché.

Ne négligeons pas non plus les effets délétères de la réforme québécoise de l’administration publique adoptée en 2000. Inspirés du monde des affaires, les principes comptables de la nouvelle gestion publique ont généré non seulement des coupes budgétaires dans les services sociaux, de santé et d’éducation, mais aussi une technocratisation accrue des actes professionnels.

Habituellement, ce sont les services publics, produits de notre solidarité sociale, qui viennent en aide à ces personnes pour leur permettre de réintégrer le circuit de la vie dite normale. Mais quand nous constatons à quel point ce filet social a été négligé depuis une trentaine d’années au profit du secteur privé, nous concluons que cette conception entrepreneuriale du service public détériore les conditions d’accès aux services publics. La combinaison de ces choix politiques, souvent confondus avec du laxisme, met les intervenant-e-s sociaux et les citoyen-ne-s dans des situations impossibles face à l’ampleur des problèmes et des difficultés à surmonter.

La complexité de ces situations favorise un sentiment d’impuissance chez les intervenant-e-s et les gestionnaires municipaux qui doivent en plus assurer une cohabitation dans les espaces publics et faire face à la colère des résident-e-s qui perçoivent la présence accrue des personnes en situation d’itinérance comme une intrusion insécurisante ou menaçante dans leur environnement. Deux demandes d’action collective1 de résident-e-s ont même été déposées contre le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, des organismes communautaires et religieux ainsi que des institutions en santé et services sociaux en juin 2024 face aux désagréments causés par l’installation de refuges dans le quartier Milton Park.

L’acte d’habiter

Faut-il rappeler que pour cohabiter, il faut pouvoir habiter un lieu qui ne se réduit pas nécessairement au fait d’en avoir la propriété ou d’en être locataire. L’acte d’habiter vise à « créer un système d’emprise sur les lieux que l’individu interprète en termes de possession et d’attachement2 », ce qui relève d’un défi quotidien pour plusieurs de nos concitoyen-ne-s. Pourtant, avoir une place dans un lieu où l’acte d’habiter est possible en toute sécurité permet de stabiliser son identité et de favoriser les interactions sociales. C’est pourquoi la propriété privée et le logement locatif sont plus que de simples marchandises, ils représentent des supports à l’individualité d’une personne, considérée alors comme sujet de droit pouvant s’exprimer en son propre nom.

Face à ce constat peu reluisant du contexte actuel, une piste démocratique de cohabitation pourrait être tentée dans la perspective d’introduire l’acteur principal, à titre de citoyen-ne dans le jeu politique des négociations institutionnelles.

Lorsque ces conditions socioéconomiques (propriété et logement) pour exercer sa citoyenneté n’existent plus, nous sommes déconcertés face à la présence de personnes en situation d’itinérance qui occupent les espaces publics des quartiers centraux. C’est surtout le cas lorsqu’elles s’y installent en s’appropriant des lieux pouvant reproduire les conditions potentielles d’un chez soi, à l’exemple des campements urbains; cela ne s’applique pas aux refuges qui ne sont pas conçus pour favoriser l’acte d’habiter. Rappelons que l’objectif de ces pratiques marginalisées d’appropriation de l’espace public n’est pas de nuire mais d’essayer d’y retrouver un minimum d’intimité et de protection pour pouvoir se ramasser soi-même, seul ou avec d’autres (tentes, protection par des bâches et cartons, sacs de couchage ou couverture).

Les démantèlements répétés de ces installations par les autorités municipales fragilisent l’acte d’habiter de la personne en situation d’itinérance, en le réduisant à un acte précaire d’appropriation de lieux pouvant être maîtrisés de façon éphémère, mais dont l’occupation ne peut être stabilisée. On viole ainsi non seulement le droit au logement, mais aussi le droit à la dignité et à la santé, en marginalisant davantage ces personnes traitées alors comme si elles avaient moins de valeur que les autres citoyen-ne-s.

Si cet acte précaire d’habiter ne peut être réalisable à cause de répressions constantes et de déplacements, non seulement la cohabitation est impossible, mais la situation des personnes en situation d’itinérance se dégrade. Faute de logements disponibles, la reconnaissance de ce besoin d’habiter à l’extérieur des lieux habituellement reconnus pour cette fonction devient un enjeu sociopolitique fondamental affectant les droits humains (dignité, sécurité, santé). Depuis 16 ans, une jurisprudence canadienne confirme cette lecture en vertu, notamment, de la Charte canadienne des droits et libertés.

La nuisance publique

Les rapports que nous avons avec les personnes en situation d’itinérance sont non seulement influencés par notre conception de l’acte d’habiter, mais aussi par les orientations économiques et les aspirations culturelles de la vie urbaine actuelle. Pensons ici à l’utilisation des espaces publics du centre-ville-est de Montréal pour vendre l’identité du Quartier des spectacles (branding urbain). (Ex. : signature lumineuse de l’ancien Red Light, aménagement de la place des Festivals, animation continue à la place Émilie-Gamelin, sécurité privée dans les espaces publics, etc.).

Faire des espaces publics une vitrine commerciale pour attirer de nouveaux investissements ou favoriser l’attraction d’une destination urbaine incontournable relève en fait de choix politiques et économiques en phase avec les exigences du marché mondial. Cette logique de marché est une orientation idéologique qui s’éloigne d’une conception démocratique de l’espace public. En effet, l’accessibilité aux espaces publics a été modifiée par les promotrices et promoteurs de revitalisation urbaine qui imposent depuis 30 ans, avec le concours des municipalités, leur modèle industriel de développement fondé sur le divertissement sécuritaire et l’aménagement d’un environnement convivial favorisant « l’expérience-client ».

Cet usage spécialisé des espaces publics limite considérablement leur potentiel d’habitabilité en dehors des prescriptions commerciales et de consommation.

La présence des personnes en situation d’itinérance dans ces lieux a progressivement été perçue comme autant de nuisances publiques face aux projets de revitalisation économique et d’environnements résidentiels. C’est pourquoi les principales stratégies dites de cohabitation visent surtout l’invisibilisation des personnes en situation d’itinérance en contrôlant leur mobilité par des stratégies d’expulsion, de repoussement, de concentration ou de dilution de leur présence3. Toutes et tous en conviennent, ces stratégies ne font que gérer de façon permanente des solutions provisoires, car elles ne s’attaquent pas aux causes structurelles de l’itinérance, mais ne font que calmer le jeu tout en l’entretenant. L’ajout récent de subventions provinciales aux services d’hébergement et d’urgence ne fait que confirmer le statu quo de ces solutions provisoires, question de sauver une certaine image de bienveillance envers les personnes en situation d’itinérance pour lesquelles on dit espérer qu’elles puissent retrouver leur dignité. L’acte d’habiter les marges de l’espace public pour exister socialement devient alors tout un défi lancé à la démocratie citoyenne, surtout lorsque l’acteur principal brille par son absence lors des discussions le visant directement.

Une piste de cohabitation

Face à ce constat peu reluisant du contexte actuel, une piste démocratique de cohabitation pourrait être tentée dans la perspective d’introduire l’acteur principal, à titre de citoyen-ne dans le jeu politique des négociations institutionnelles. S’il existe des pratiques ponctuelles de médiation calmant le jeu des divers conflits interpersonnels, il n’existe pas encore de cadre démocratique où des collectifs d’actrices et d’acteurs concernés s’engageraient dans un dialogue continu sur leurs pratiques mutuelles de cohabitation (et non seulement dans le cadre d’une consultation ou d’un incident).

Pourquoi ne pas soutenir l’organisation collective des personnes en situation d’itinérance en les impliquant dans un réel dialogue sur les pratiques d’habiter l’espace public? Cela peut se faire avec d’autres collectifs d’actrices et d’acteurs qui ont un impact sur leurs pratiques urbaines (responsables politiques, commerçant-e-s, intervenant-e-s sociaux, résident-e-s, etc.). Si l’organisation collective de personnes en situation d’itinérance ne s’improvise pas, elle n’est pas pour autant impossible; on peut voir comment plusieurs arrivent à survivre dans des conditions très difficiles et à s’organiser comme le campement de la rue Notre-Dame en 2020 et en 2024. Il s’agirait d’organiser des rencontres entre des collectifs d’actrices et d’acteurs marginaux et non marginaux permettant aux participant-e-s de s’exprimer librement, de s’apprivoiser mutuellement, de reconnaître les problèmes et difficultés associées aux conditions d’habiter de toutes et tous, et de traiter le conflit pour être en mesure d’envisager des pistes de solutions ensemble. Autrement dit, expérimenter des formes démocratiques de coopération entre les personnes en situation d’itinérance pour qu’elles puissent avoir les moyens d’une action solidaire entre citoyen-ne-s partageant des conditions d’existence communes.

Bref, briser ce rapport infantilisant envers les personnes en situation d’itinérance pour expérimenter des rencontres sociales à la hauteur des principes démocratiques, comme on a su le faire pour les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, etc. Cet acte citoyen est nécessaire à la réalisation du droit au logement dans une perspective d’interdépendance des droits.

1 Voir dossiers 500-06-001315-247 et 500-06-001314-240, Cour supérieure du Québec.

2 Vassart, Habiter, Pensée plurielle, vol. 2, no 12, p. 13.

3 Pour en savoir plus, consulter : Parazelli et K. Desmeules, Stratégies de gestion du partage de l’espace public avec les personnes en situation de marginalité. Dans Parazelli (dir.), Itinérance et cohabitation urbaine. Regards, enjeux et stratégies d’action, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2021, p. 209-252, 2021, .