Retour à la table des matières

Droits et libertés, automne 2024 / hiver 2025

Une exigence du droit international des droits humains

Me Lucie Lamarche, Professeure, département des sciences juridiques, UQAM, membre du comité Droit à la santé de la Ligue des droits et libertés

Les Nations unies estiment qu’en 2050, le pourcentage mondial de la population urbaine sera d’environ 68 %. Sous peu, la proportion des populations vivant en milieu urbain et rural se sera inversée depuis 1950. Face à ce phénomène, les réseaux de villes se multiplient. Par exemple, l’Organisation mondiale de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)1 se décrit comme la plus grande organisation de gouvernements locaux et régionaux du monde. CGLU entretient aussi des relations de travail avec la Banque mondiale et les Nations unies, notamment. Elle est enfin partie prenante de l’Agenda 2030 des Objectifs du développement durable et de l’Agenda de Paris sur les changements climatiques.

À l’occasion de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies qui s’est ouverte le 10 septembre 2024 à New York, la mairesse de Montréal s’est jointe à plusieurs rencontres : notamment celle du C40 (Villes engagées pour la transition écologique) et celle du Strong Cities Network où la mairesse a parlé de résilience de de cohésion sociale2.

La ville n’échappe donc plus aux relations internationales et au droit international. Elle s’impose à eux notamment par son action en réseaux de villes. Les Nations unies le reconnaissent, bien que timidement. Ainsi, le document à l’appui du Sommet de l’Avenir qui s’est tenu les 22 et 23 septembre dernier, promeut une vision d’un multilatéralisme plus interconnecté et plus inclusif inscrite dans le rapport intitulée Notre programme commun3. Celui-ci a mené à l’adoption par l’Assemblée générale d’une Résolution (AGNU Rés 79/1) intitulée Pacte pour l’Avenir dans laquelle on retrouve à la Mesure no 6 le texte suivant : Garantir l’accès de tout le monde à un logement adéquat, sûr et abordable et aider les pays en développement à planifier et à mettre en œuvre des villes justes, sûres, saines, accessibles, résilientes et durables4. La mairesse de Montréal est donc en synchronicité avec l’Agenda onusien tout comme c’est le cas pour d’autres villes.

Le langage mobilisé par la Résolution 79/1 adoptée récemment par l’Assemblée générale des Nations unies fait largement écho à celui patiemment construit par les réseaux de villes qui pour leur part, mobilisent explicitement le concept de ville des droits humains5. Les articles 2 et 3 des Principes de Gwandju sont sans ambiguïté. Ils imputent à tous les niveaux de gouvernance nationale l’obligation de protéger, de promouvoir et de mettre en œuvre tous les droits humains tout autant qu’ils reconnaissent que la gouvernance urbaine doit être soumise aux exigences de ces droits.

Cette perspective met en évidence l’importance de l’autonomie locale, un concept défini comme suit par le Conseil de l’Europe dans son traité no 122 intitulé Charte de l’autonomie locale : Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques6.

La ville n’échappe donc plus aux relations internationales et au droit international. Elle s’impose à eux notamment par son action en réseaux de villes. Les Nations unies le reconnaissent, bien que timidement.

On constate donc l’émergence de la ville des droits humains sur la scène internationale et ce, malgré des asymétries linguistiques : la ville sera-t-elle des droits humains ? ou plus largement résiliente, inclusive, voire égalitaire ? Au-delà des mots, une question lancinante et cruciale demeure : c’est celle de l’imputabilité et de l’autonomie de moyens des gouvernements municipaux. On parlera alors de leurs compétences à agir pour la protection et la promotion des droits humains. Comme le démontrent Frate et Robitaille dans ce numéro de la revue7, le droit canadien souffle à cet égard le chaud et le froid. Et, trop souvent, la ville fait la manchette lorsqu’il s’agit de dénoncer son manque de moyens ou de ressources ou encore l’impossibilité de sa soumission aux règles des ordres supérieurs de gouvernement, soit-il fédéral ou provincial. Au Canada, la ville – petite ou grande – s’affranchit lentement de ses maîtres. Ce sinueux processus est-il accompagné par le droit international des droits de la personne ?

Nous prenons pour exemple le 7e Rapport périodique de contrôle sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels soumis par le Canada à l’attention du Comité du même nom récemment8. Reconnaissant que ce type de rapport réponde à des règles de présentation déterminées par le Comité des Nations unies, nous ne pouvons néanmoins passer sous silence l’absence absolue de considération pour les autorités locales dans celui-ci. Patrimoine Canada, éditeur canadien des rapports de mise en œuvre des traités de droits humains ratifiés par le Canada, souligne à juste titre l’adoption par le gouvernement fédéral de stratégies nationales importantes, comme celles sur le logement, l’itinérance ou la santé mentale. Pas un mot toutefois sur les complaintes des gouvernements locaux qui désespèrent de recevoir les ressources appropriées afin d’assumer leurs responsabilités en la matière. Des réalités complexes s’imposent aux municipalités et aux villes qui rappellent que les solutions ne pourront être qu’asymétriques. Une pilule difficile à avaler en contexte constitutionnel canadien.

Le ciel est-il plus bleu sous d’autres cieux nationaux? Une étude a été menée9 à partir d’un échantillon assez important de conclusions et de recommandations adoptées par les organes de traités des Nations unies d’une part, et le Conseil des droits de l’homme en vertu de l’Examen périodique universel, d’autre part. Les conclusions ont pour objet l’évaluation, par un comité d’experts indépendant, du niveau de conformité d’un État à ses engagements internationaux en matière de droits humains.

Cette étude arrive à des conclusions nuancées. Ainsi, le Conseil des droits de l’homme, un organe politique des Nations unies10, cherche une voie de passage afin de désenclaver les autorités locales dans le contexte stato-centriste du droit international. Il favorise la coordination proactive entre les niveaux de gouvernement aux fins du respect des droits humains. Par exemple, le Conseil jongle avec l’idée que les autorités nationales favorisent une analyse d’impact sur les autorités locales des politiques publiques. En quelque sorte, ceci constitue un plaidoyer pour l’asymétrie des modes de mise en œuvre des droits humains dans plusieurs cas de figure.

Les organes de contrôle des traités de droits humains (le Comité du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, par exemple) hésitent à approfondir la problématique des relations entre les autorités centrales et les autorités locales lorsqu’il s’agit de responsabilité internationale découlant des engagements pris par traité. Sans doute cela découle-t-il en partie du fait que les États s’en tiennent à la lettre de leurs engagements en la matière. Il arrive parfois que les organes de traités reprennent à leur compte la posture du Conseil des droits de l’homme. Mais il arrive surtout que la réalité s’impose selon certaines thématiques qui sont propices à l’approfondissement de l’enjeu. Par exemple, lorsqu’un comité de traité est contraint de conclure que les gouvernements centraux jouent un double jeu : reconnaitre la compétence locale sans pour autant lui donner les moyens de ses obligations. Le logement, la gestion des populations migrantes, le transport collectif, sont des sujets propices à cet égard.

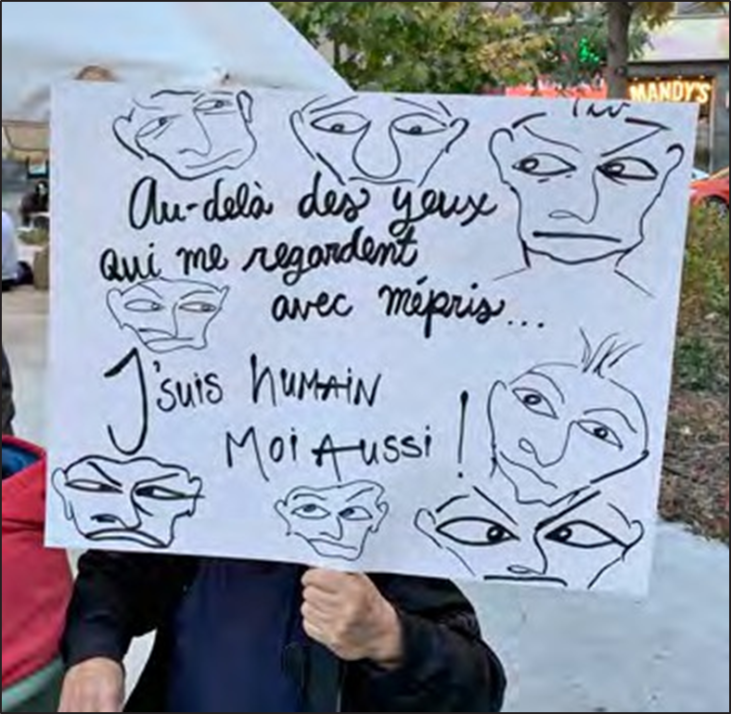

Il est incontestable selon nous que la ville — sans égard pour sa taille — appartient au futur des relations internationales. Les personnes occupant le territoire urbain appartiennent pour leur part au présent des droits humains, un enjeu national gouverné par les engagements internationaux des États. Il est néanmoins ardu de déployer cette nouvelle déclinaison du principe de subsidiarité, particulièrement au Canada. Une meilleure diffusion locale de l’intense diplomatie menée par les villes au niveau international et régional pourrait alimenter la discussion de manière fructueuse. Peut-être la crise du logement révèle-t-elle à cet égard un changement de paradigme. Jamais n’aura-t-on autant entendu parler localement du droit au logement au Canada. Par effet d’osmose, cela pourrait en retour agir au bénéfice d’une analyse de politiques publiques locales respectueuse du cadre de référence des droits humains. Les humains dans la ville ne sont pas que des porteurs de risques. Ils sont d’abord des titulaires de droits.

1 En ligne : https://uclg.org/fr/

2 En ligne : https://www.ledevoir.com/politique/montreal/798260/mairesse-montreal-valerie-plante-sera-new-york-semaine-climat

3 En ligne : https://www.un.org/fr/common-agenda

4 En ligne : https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/272/23/pdf/n2427223.pdf

5 Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City (Gwangju Principles), 17 mai

6 En ligne : https://rm.coe.int/168071a600#:~:text=La%20Charte%20europ%C3%A9enne%20de%20l’autonomie%20locale%20est%20le%20premier,de%20d%C3%A9fendre%20 et%20de%20d%C3%A9velopper art 1.

7 Voir l’article Municipalités et droits humains : une rencontre qui se densifie, page 22

8 Doc NU E/C.12/CAN/7, septembre

9 Lamarche et al. Les Nations Unies, Le Droit International Des Droits Humains Et Les Autorités Locales : Quel Dialogue ?, Revue québécoise de droit international, 34 (1), 1-32, 2021.

10 En ligne : https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/hrc/home