L’école n’échappe pas à l’emprise des géants de l’Internet comme Google ; des données précieuses sur une population captive sont récoltées dans le cadre des travaux scolaires.

Ce fascicule de la LDL explicite le principe de laïcité tout en expliquant comment ce dernier est porteur de liberté et d’égalité. Apprenez les tenants et les aboutissants de l’État laïque en quelques minutes.

Le 24 juin, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé, M. Dainius…

Ce compte rendu de l’œuvre Droit au froid, de l’auteure Sheila Watt-Cloutier, nous plonge directement dans le cœur des effets des changements climatiques en terre inuk. Comme le souligne l’auteure de l’article, le bouleversement climatique de l’Arctique a une cause anthropologique et constitue une violation des droits d’un peuple qui subit de façon démesurée ses effets négatifs.

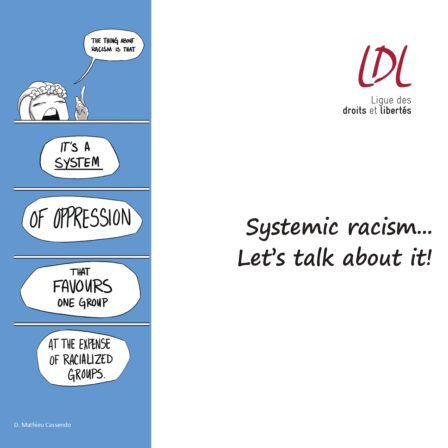

Dans ce texte synthétique, l’auteur fait état des nombreuses luttes de la LDL contre le racisme et la discrimination, de sa fondation en 1963 à ce jour. Devant la montée de l’intolérance et de l’extrême droite, cette longue tradition pour le droit à l’égalité doit se perpétuer. Les liens entre la laïcité et le racisme y sont développés et l’appel à l’approche systémique du racisme y est lancé!

Avec l’actuelle crise sociale et économique que connaît le Venezuela, il peut être tentant de remettre le blâme sur le gouvernement de Maduro. Or, les États-Unis, le Canada et le groupe de Lima ont grandement contribué à cette crise. En offrant une analyse politico-historique, Thomas Chiasson-LeBel démêle le tout.

La GRC pratique une surveillance préventive des réseaux sociaux. L’organisation s’éloignerait-elle de son travail policier de lutte à la criminalité?

Une analyse qui présente quelques initiatives technologiques en matière de surveillance, notamment auprès des enfants aux États-Unis, en lien avec les droits et libertés.

Pour le président de la Ligue des droits et libertés, le principe de majorité dans nos sociétés démocratiques ne rime pas toujours avec le respect des droits et libertés. Ainsi, l’interdépendance des droits s’avère un principe clé lorsqu’il est question de comprendre la complexité des luttes quotidiennes auxquelles font face les citoyen-ne-s. Et ce, tout en respectant les différences de sexe, de conviction religieuse, d’origine ou de classe sociale.

Le fascicule sur la laïcité est une lecture qui explique bien la laïcité de l’État La Ligue…

Un pas en avant vers la reconnaissance de ce type de profilage Le Réseau québécois des groupes…

LDL et Amnistie internationale Canada Francophone sont soulagés La Ligue des droits et libertés et Amnistie internationale…

Présentation du mémoire de la LDL sur le projet de loi 21.

Le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État contrevient à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne en discriminant certaines communautés en raison de leurs croyances religieuses. Le gouvernement tente de contourner les principes de justice et d’égalité inscrits dans la Charte en utilisant fallacieusement le concept de laïcité de l’État et ce, au nom d’une certaine conception de l’identité québécoise et de la volonté d’une soi-disant majorité. C’est pourtant contraire à une société de droits de violer les droits de certaines personnes pour le confort d’une majorité. De telles actions, sur fond de racisme systémique, ne peuvent être tolérées et c’est pourquoi la LDL demande le retrait de ce projet de loi.

Communiqué de presse Pour diffusion immédiate Le gouvernement s’apprête à priver certains de leurs droits pour le…

Vingt-huit mises en demeure envoyées à la direction de l’Établissement de détention Leclerc. Le gouvernement Legault doit…

Ce mémoire présenté au Comité permanent du sénat sur la sécurité nationale et la défense a pour but de souligner les lacunes du projet de loi C-59 tout en suggérant des mesures afin de mettre en place un mécanisme efficace de surveillance des activités de sécurité nationale. Les recommandations émises par la LDL visent à protéger plus particulièrement le droit à la vie privée ainsi que les droits démocratiques.

La Ligue des droits et libertés (LDL) dénonce la manière dont seront menées les consultations de la…

Nous venons d’envoyer une autre lettre à Madeleine Giauque, la directrice du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).…

Ceci n’est pas une réelle neutralité religieuse de l’État Montréal, le 28 mars 2019 – Après un…

Montréal, le 27 mars 2019 – Depuis plusieurs années, la Ligue des droits et libertés (LDL)…

Semaine d’actions contre le racisme–21 au 31 mars 2019 Montréal, le 20 mars 2019 – En ce…

Irrégularités dans une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes Montréal, le 19 mars 2019 – Dans une…

La Ligue des droits et libertés, la laïcité et le gouvernement de la CAQ « Parlant des femmes,…

Journée internationale des femmes Montréal, le 7 mars 2019 – Ce matin, la Coalition d’action et de…

Une mort qui aurait pu être évitée si les policiers du SPVM étaient mieux formés Montréal, le…

À travers le Canada, les nombreux cas de femmes autochtones disparues et assassinées suscitent l’indignation. Au Québec, la situation de Val d’Or a bien démontré comment les forces policières cultivent des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes autochtones.

COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate Montréal, le 4 février 2019 – Ayant pris part à la séance d’information…

Procédure accélérée pour discuter du fond de l’affaire Saint-Jérôme, le 31 janvier 2019 – Dans son jugement,…

25 organisations réclament à la Ville de Montréal la tenue une consultation publique.

La Ligue des droits et libertés se rappelle Montréal, le 29 janvier 2019 – La Ligue des…

Discussion sur la liberté d’expression

La LDL s’est donné des lignes directrices en ce qui concerne la reconnaissance des droits des peuples autochtones au Canada.

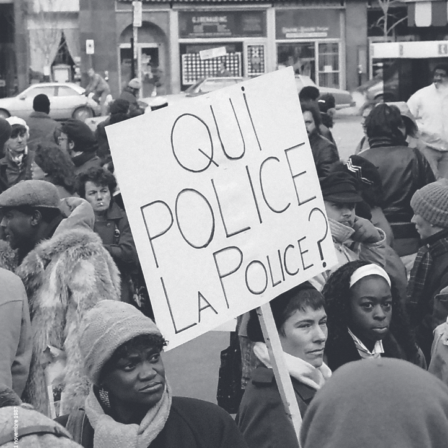

Au fil des dernières années, nous avons été témoins à maintes reprises de pratiques policières abusives et injustifiées qui ont entrainé des conséquences graves et trop souvent même la mort. La police est souvent source de violation de droits : profilage discriminatoire, surveillance de citoyen-ne-s, brutalité policière, contrôle des manifestations, etc., tandis que la population et les groupes sociaux ont très peu de prise sur cette institution. C’est ce constat qui nous a incité-e-s à nous pencher sur la police dans le numéro Droits et libertés, La Police au Québec… intouchable?

COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate Montréal, le 7 décembre 2018 – Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des…

Les lettres envoyées par le BEI aux corps policiers dévoilent des manquements graves quant au mécanisme d’enquête prévu par la loi. Le BEI dépend des corps policiers impliqués dans les incidents et n’a pas de pouvoir de contrainte.

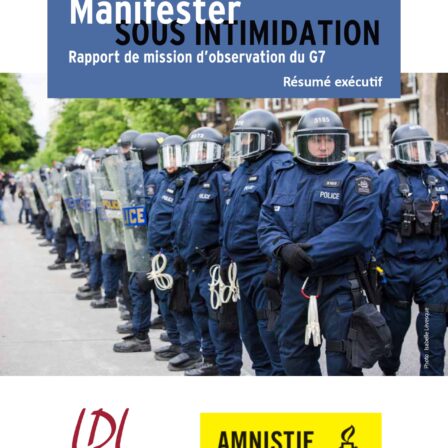

Consultez ce résumé du rapport de la mission d’observation du G7 qui a eu lieu au Québec en 2018.

Ce rapport de mission d’observation des libertés civiles recense les diverses formes de violations de droits et libertés qui ont été commises lors du Sommet du G7 à La Malbaie. Conjointement avec Amnistie internationale, la LDL recommande aux gouvernements du Canada et du Québec de respecter, protéger et garantir l’exercice du droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique ainsi que du droit de manifester. Les forces policières doivent faciliter l’exercice de ces droits.

COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate Québec Ottawa – 10 juin 2018. La Ligue des droits et libertés et…

Le respect de l’ensemble des droits passe par l’accès à un logement sécuritaire, abordable et de qualité. Cette interdépendance des droits doit être au cœur des politiques publiques en matière de développement du logement social.

Depuis les années 1970, plusieurs organisations militent activement pour le droit au logement au Québec. Ce retour sur l’histoire des luttes qui ont jalonné ce mouvement témoigne de l’importance d’un meilleur accès au logement et d’une meilleure protection sociale.

Les conditions de recours au droit du logement en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine varient considérablement d’une localité à l’autre. Cette étude aborde la précarité résidentielle vécue dans les immeubles à loyer multiples et dans les maisons unifamiliales.

Le Comité logement Rive-Sud fait état des inégalités flagrantes en matière d’accès au logement, d’accès à la justice et de protection juridique pour les locataires des municipalités rurales. C’est en travaillant de concert avec les municipalités et les locataires de la Montérégie que le Comité fait valoir le droit au logement.

L’accessibilité au logement pour les personnes en situation d’itinérance s’accompagne de multiples formes de restrictions et de profilage. Le milieu communautaire doit s’ouvrir à la réalité de ces personnes doublement marginalisées et les solutions existent.

En accroissant les inégalités en matière d’habitation, le processus d’urbanisation participe à la « bidonvilisation » du Sud global. Pour répondre à cette crise, plusieurs organismes et acteurs sociaux proposent des modèles de développement urbain durable.

La protection de l’environnement et le respect du droit au logement, en particulier pour les personnes marginalisées et défavorisées, doivent s’arrimer avec des projets environnementaux qui s’adressent à la population locale. De New-York à Montréal, la gentrification environnementale mine le droit au logement de ces populations.

L’accélération de la « condoïsation » de la Ville de Montréal se traduit par la gentrification de nombreux quartiers centraux et une fragilisation du droit au logement. La financiarisation contribue largement à cette fragmentation du marché locatif qui touche directement les locataires.

L’étude réalisée par les militantes du Centre d’éducation et d’action des femmes (CEAF) évoque une triste réalité, celle des violences sexuelles vécues par les femmes locataires et chambreuses. Pour mettre fin à cette situation, les militantes ont engagé plusieurs actions en ce sens.

Le Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement (ROMEL) fait état des difficultés d’accès au logement pour les nouveaux arrivant.e.s. Or, l’accès à un logement décent et abordable constitue un facteur important d’intégration sociale et professionnelle pour ces populations.

Depuis 2007, Parole d’excluEs et la SHAPEM interviennent ensemble dans une démarche territoriale qui allie mobilisation citoyenne et développement de logements abordables pour transformer des milieux de vie. Cette démarche contribue à une meilleure réalisation du droit au logement, dans une perspective individuelle et collective.

Pour sortir durablement les personnes du cercle de l’itinérance et de la pauvreté, le logement social s’impose. La Politique nationale de lutte à l’itinérance est un outil pour y parvenir, mais d’autres solutions sont à considérer.

Depuis longtemps, les communautés autochtones font face à des enjeux importants en matière de logement. Cette crise qui affecte le bien-être de ces collectivités se réglera-t-elle grâce au projet de loi C-262?

L’étude du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) démontre clairement que les pratiques de la Régie du logement témoignent d’une exécution partiale de la justice, et ce, au profit des propriétaires. Pour que le droit au logement soit respecté, la RCLALQ demande à la Régie d’être juste et équitable.

En Russie, les lois liberticides touchent durement les ONG qui reçoivent des fonds de provenance étrangère. Imposant une réglementation restrictive aux ONG, internationales comme locales, cette répression de la société civile fait reculer les droits et libertés.

La lutte aux inégalités fondées sur le sexisme et le racisme doit être intégrée à la lutte pour le droit au logement à toutes et tous. Les inégalités d’accès au logement sont nombreuses et il faut construire des solidarités pour protéger nos droits.

L’absence ou la réduction de couverture des chômeuses résulte de l’application de normes d’apparence neutre qui ont un effet discriminatoire envers les femmes. Afin que les mères aient accès aux prestations régulières d’assurance-chômage si elles se retrouvent sans emploi, le Mouvement Action Chômage a initié un processus de contestation judiciaire.

L’organisation du travail induite par l’économie des plateformes contribue à une atomisation singulière des travailleurs et travailleuses et compromet largement l’accès aux protections mises de l’avant par le droit social et du travail.

En période électorale, le président de la Ligue rappelle l’importance de contrecarrer la voie au populisme. Les efforts des organismes de défense collective des droits sont salutaires dans cette lutte contre la peur et le repli sur soi.

Ailleurs dans le monde, certains corps policiers interdisent à leurs membres de circuler avec une arme à feu. Dans le but de sauver des vies humaines, cette pratique exemplaire devrait inspirer nos propres corps policiers.

L’affaire Cambridge Analytica/Facebook a révélé le manque de protection des données des usager.ère.s de ce réseau social. En bafouant le droit à la vie privée, Cambridge Analytica a utilisé les données des membres de Facebook pour orienter l’issue de l’élection présidentielle américaine de 2016.

Cette chronique du livre Les batailles d’internet évoque l’idée que nous gagnerions à penser Internet comme un rapport social, une réflexion qu’il convient de repolitiser et de visibiliser.

In a questions and answers way, this brochure addresses the main issues related to systemic racism. With its historical overview, glossary and insightful scientific data, this guide will help you demystify what systemic racism is. In addition, it offers solutions to overcome racism!

Réuni-e-s pour échanger sur le thème des effets des changements climatiques sur les droits humains, les militant-e-s de différents secteurs proposent de comprendre la transition énergétique dans une perspective de justice sociale. Différents enjeux y sont touchés et l’invitation à la collaboration est lancée!

Ce portrait critique de la manière dont sont traitées les personnes ayant des problèmes de santé mentale démontre combien, malgré une lutte acharnée pour défendre les droits et libertés et les promouvoir sur toutes les tribunes, l’acceptation d’abus et de maltraitances est entrée dans notre quotidien. L’auteure propose plusieurs solutions pour remédier à ce problème.

Après la reconnaissance, par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, des diverses formes de discriminations systématiques et systémiques vécues par les paysans, le temps est venu d’affirmer le droit des peuples à choisir et à construire leurs propres systèmes alimentaires.

Loin d’être étrangers aux rapports de force et aux luttes sociales, les droits humains représentent d’importants outils pour lutter contre l’aliénation sociale. Selon le principe d’interdépendance des droits, nous ne pouvons pas dissocier les droits humains en les pensant comme des entités indépendantes les unes des autres.

Cette entrevue avec Marie Claire Rufagari, coordonnatrice du Volet formation à la TCRI, souligne le fait que la transversalité des enjeux de l’immigration, du refuge et de l’interculturel devrait être mise de l’avant. La réponse aux enjeux de l’immigration passe par une consolidation des droits humains.

Cette entrevue avec Kenneth Deer, un artisan important de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, évoque les nombreux enjeux attachés à la reconnaissance des droits des peuples autochtones.

De la Révolution française à ce jour, le processus d’institutionnalisation des droits et libertés favorisa les libertés individuelles au détriment des libertés collectives. Se concentrant sur les dimensions individuelles des droits, l’État libéral détourne l’attention des problèmes collectifs.

Les violences envers les femmes relèvent d’un continuum basé sur les rapports de pouvoir inégalitaires soutenus par des structures oppressives, tant dans la sphère publique que privée. Les militantes de la FMHF invitent à réfléchir à cet enjeu en adoptant la perspective de l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits.

La critique articulée par un mouvement collectif qui disqualifie celles et ceux qui expriment des propos oppressants est, dans nos démocraties libérales, l’arme de choix pour combattre ce genre de discours et espérer qu’ils ne suscitent pas d’adhésion. L’envers du droit des un-e-s de tenir des propos répugnants, c’est le droit des autres d’attaquer la répugnance de ces mêmes propos.

Mémoire présenté au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes

Ce mémoire présenté au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a pour but de souligner les lacunes du projet de loi C-59 tout en suggérant des mesures afin de mettre en place un mécanisme efficace de surveillance des activités de sécurité nationale. Les recommandations émises par la LDL visent à protéger plus particulièrement le droit à la vie privée ainsi que les droits démocratiques.

L’analyse d’un rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme démontre que plusieurs projets d’extraction, d’exploitation et de développement sur les territoires autochtones portent atteinte aux droits de ces populations. En agissant ainsi, les États colonisateurs s’attaquent à l’autonomie et l’autodétermination des Premières Nations.

Tous et chacun des articles présentés dans ce numéro de la Revue illustrent une trajectoire internationale ou locale du vivre ensemble et du lien social et démontrent qu’au-delà de la doctrine, les droits humains sont un moteur et une condition de l’action démocratique.

Cette chronique portant sur l’ouvrage d’Alexandre Popovic raconte comment, de ses débuts à aujourd’hui, le Canada a eu recours à des agent.e.s provocateurs pour infiltrer des groupes de gauche, mettant des fois le feu aux poudres là où il n’y avait pas de fumée.

L’analphabétisme constitue un facteur d’exclusion à la fois politique, économique, social et culturel. Pour ces personnes, de faibles compétences en littératie rendront même impossibles l’exercice des droits et la participation à la vie collective sous toutes ses formes. Pour le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, il est temps que le gouvernement agisse pour contrer ce problème.

Le fonctionnement de la nouvelle administration américaine démontre la nécessité d’une séparation entre les organes de l’État et les grands intérêts commerciaux.

Dans leur stratégie de patrouille et de contrôle de l’espace public, les policières et policiers de Val-d’Or remettent quotidiennement des constats d’infractions aux personnes itinérantes. Pour contrer l’endettement et le risque de se retrouver en prison pour des constats impayés, le Programme d’accompagnement justice itinérance à la cour (PAJIC) a été créé.

La crise qui fragilise la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse entache cette institution qui a un rôle vital dans notre société. La coordonnatrice de la Ligue rappelle la pertinence de cette institution qui œuvre à la défense des droits humains au Québec.

Cet article souligne les lacunes du projet de loi C-59 tout en suggérant des mesures afin de mettre en place un mécanisme efficace de surveillance des activités de sécurité nationale.

Le projet pilote de revenu de base du gouvernement de l’Ontario comporte plusieurs lacunes. Pour ainsi dire, il s’attaque à la pauvreté par le bas au lieu de considérer l’autre cause des inégalités croissantes, celle des privilèges des plus riches.

Cet article fait état de l’importance d’expliquer clairement pourquoi les droits fondamentaux, et les institutions qui sont responsables de leur mise en oeuvre, sont essentiels à la préservation d’un État de droit ayant pour objectif d’assurer la coexistence pacifique entre toutes et tous.

Ces trois capsules vidéos permettent de mieux comprendre et défendre le droit collectif d’association.

Ce document de la LDL synthétise différents mécanismes de surveillance de la police tout en soulignant leurs lacunes, particulièrement en matière d’impartialité, de transparence et d’indépendance. Dans le but de protéger vos droits, ce guide vous aidera à comprendre les pratiques policières qui peuvent être visées par des mécanismes de contrôle.

COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate Montréal, le 31 octobre 2017 – La Ligue des droits et libertés (LDL)…

En présentant son mémoire à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, la LDL recommande au gouvernement du Québec plusieurs actions afin de protéger les droits et l’autodétermination des Premières Nations. Cela passe notamment par la fin de l’impunité policière et la reconnaissance du racisme systémique.

Le parcours de la jeune militante Gabriella Kinté témoigne de ses contributions à la lutte antiraciste. Avec son projet de libraire Racines, Kinté souhaite favoriser l’accès à la culture, mais pas n’importe laquelle : elle veut valoriser la parole, l’art et l’histoire des gens de Montréal-Nord, l’héritage des personnes racisées au Québec et dans le monde.

Les peuples de Langues des Signes revendiquent l’appartenance à une identité linguistique et culturelle. Au Québec, la reconnaissance de cette minorité culturelle peine à se faire. Les gouvernements doivent agir pour faire respecter les droits culturels de toutes et tous.

Cette entrevue avec Sylvie Paré, agente culturelle au Jardin des Premières Nations du Jardin botanique de Montréal, aborde les enjeux reliés à la valorisation de l’art et de la culture autochtone. L’artiste wendat en arts visuels propose plusieurs solutions pour y parvenir.

L’auteure de cet article soulève la question de l’articulation entre droits collectifs et droits individuels, et pointe le risque que l’essentialisation de l’identité culturelle des uns (minoritaires) par les autres (majoritaires) fait peser sur les libertés individuelles.