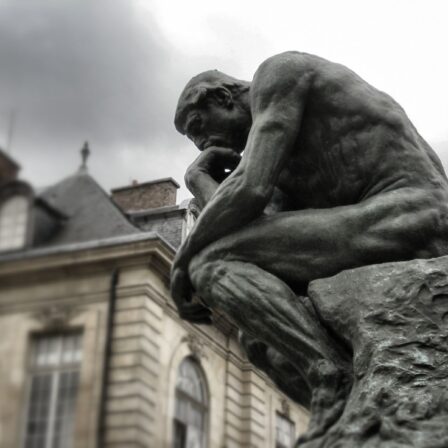

Cet essai porte sur la démocratie, ce qui la menace et notre responsabilité pour la préserver.

La Convention innove sur le plan de la reconnaissance de libertés fondamentales et de certains droits politiques aux enfants comme la liberté d’expression, d’association et de religion.

Le projet de l’organisme REsPIRE favorise la présence des adolescentes dans l’espace public en encourageant l’agentivité des filles dans toutes les sphères de leur vie.

La démocratie prend des formes différentes à l’école comme les conseils d’élèves, les assemblées d’élèves et les mouvements de grève.

Le gouvernement a le devoir de s’assurer que les droits et libertés de l’ensemble de la population sont respectés et pris en compte au moment de prendre des décisions.

Si les droits humains représentent un cadre qui facilite les délibérations, le débat est essentiel à la défense et au respect des droits humains.

La reconnaissance faciale menace plusieurs aspects des droits et libertés comme la vie privée et la démocratie. L’argument sécuritaire tient largement du mirage. Ni l’efficacité, ni surtout la nécessité de cette technologie n’ont été démontrées.

Le site www.droitdemanifester.ca rassemble une foule d’informations utiles pour protéger et défendre concrètement le droit de manifester et les droits des manifestant-e-s face aux policiers et au système judiciaire au Québec.

Les villes ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre des droits de la personne parce qu’elles disposent souvent des compétences pertinentes.

Pour en savoir plus sur la loi qui interdit l’exercice du droit de manifester relativement à la gestion de la pandémie de la COVID-19 et aux mesures sanitaires en vigueur

Le 26 octobre 2021, la Ligue des droits et libertés lançait un nouveau site web sur le droit de manifester.

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Karine-Myrgianie Jean-François, directrice…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Yan Grenier, chercheur…

La LDL considère qu’il n’y a pas de nécessité de légiférer pour interdire l’exercice du droit de manifester relativement à la gestion de la pandémie de la COVID-19 et aux mesures sanitaires en vigueur.

La Ligue des droits et libertés (LDL) demande que la première action posée par le gouvernement au Salon Bleu soit celle de lever l’état d’urgence, dès le 14 septembre 2021.

L’instauration d’un passeport vaccinal, sous sa forme actuelle, représente une mesure qui porte atteinte à droits fondamentaux de manière injustifiée.

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Sébastien Jodoin, professeur…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Regards croisés entre…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Samuel Ragot, analyste…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Me Camille Lanthier-Riopel,…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Un exercice pas…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Michèle Diotte, PhD…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Patrick Fougeyrollas, Ph.D.…

Le respect des droits est une condition fondamentale d’un environnement sain et d’une accessibilité universelle. Pour la Ligue des droits et libertés, il est essentiel que la question des droits des personnes en situation de handicap soit pensée dans l’optique de l’interdépendance des droits. Dans une société juste, combattre le capacitisme est en fin de compte lutter pour le respect de l’intégrité des droits dans leur ensemble.

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Mathieu Francoeur, coordonnateur,…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Me Melanie Benard,…

Compte tenu de l’implication du Canada dans le développement de la Convention, est-ce que le pays a maintenu son leadership depuis son entrée en vigueur en 2008?

Les universités participent dynamiquement à la vie démocratique et représentent donc des lieux où les droits et libertés de la personne doivent faire sens.

La Ligue des droits et libertés (LDL) dénonce la décision du gouvernement Legault d’instaurer un passeport vaccinal sans débat public.

Quelles sont les raisons d’être des frontières dans un monde dit mondialisé? Quel impact ont-elles sur les personnes migrantes? Dans cette série de trois carnets, nous aborderons les enjeux entourant l’établissement des frontières.

Quelles sont les raisons d’être des frontières dans un monde dit mondialisé? Quel impact ont-elles sur les personnes migrantes? Dans cette série de trois carnets, nous abordons les enjeux entourant l’établissement des frontières.

Quelles sont les raisons d’être des frontières dans un monde dit mondialisé? Quel impact ont-elles sur les personnes migrantes? Dans cette série de trois carnets, nous aborderons les enjeux entourant l’établissement des frontières.

Le passeport vaccinal, une nouvelle mesure pour lutter contre la pandémie, doit faire l’objet d’un débat public.

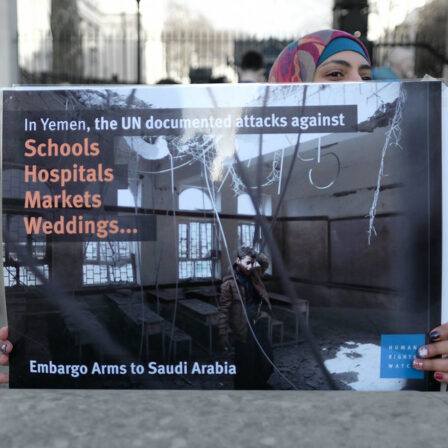

La guerre au Yémen est qualifiée par les Nations Unies de « pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale ». Le Canada a repris l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite en juillet 2020.

Comme le racisme systémique, le capacitisme est une responsabilité sociale que le gouvernement québécois doit saisir à bras-le-corps.

Le Québec a commencé à déconfiner sa population depuis quelques semaines. La vaccination progresse, les restaurants rouvrent et les rassemblements redeviennent graduellement autorisés. Pourtant, le gouvernement québécois refuse toujours de mettre fin à l’état d’urgence!

60 organisations de la société civile demandent au gouvernement du Québec de mettre fin à l’état d’urgence.

À ce jour, 38 organisations de la société civile appuient la déclaration de la LDL pour que le gouvernement du Québec lève l’état d’urgence.

La LDL demande au gouvernement du Québec de mettre fin à l’état d’urgence sanitaire au Québec sans plus de délais.

Il faut mettre fin au droit du gouvernement d’agir en vertu de l’état d’urgence, sans délai et sans formalité. La Ligue des droits et libertés (LDL) ne remet aucunement en cause le besoin qui fut celui de gérer et de contenir la pandémie par des mesures rigoureuses. Certaines de ces mesures sont toujours pertinentes. En cela, la LDL s’en remet aux évaluations de la Santé publique.

La LDL dénonce la forte augmentation de la répression policière depuis le début de la pandémie.

Une mesure qui entraîne peu de bénéfices, mais au contraire de nombreux impacts néfastes sur les droits et libertés, dont le droit à la santé, le droit à la sécurité et le droit à l’égalité.

La LDL est signataire de la lettre de Voix Juives Indépendantes qui demande à Montréal de ne pas adopter la définition de l’antisémitisme de l’IHRA.

Dès le début de la pandémie et depuis lors, les militant-e-s se sont saisis de l’espace des Carnets de droits humains pour partager leurs réflexions et analyses. Ce recueil de carnets se veut un legs de l’expérience militante en temps de pandémie.

Cette publication consacrée au droit à la santé propose un vaste dossier réunissant plus d’une quinzaine d’auteurs et autrices qui y partagent leurs analyses et leurs réflexions sur la réalisation du droit à la santé dans le contexte québécois, canadien et international.

L’entente entre les manifestant-e-s arrêté-e-s et le service de police de Toronto présente des gains historiques à plusieurs égards pour le droit de manifester, mais soulève des questionnements et des critiques légitimes.

Le gouvernement Legault doit cesser d’écraser les organismes communautaires d’une lourde bureaucratie, en exigeant plus de paperasse, de performance et de rapports statistiques.

Les avis de la Santé publique devraient être accessibles. La mise en œuvre des politiques publiques doit être encadrée par le cadre de référence des droits humains, encore plus nécessaire en temps de crise.

Si la pandémie reprenait de la vigueur, le gouvernement n’hésiterait pas à recourir aux outils technologiques de notification plutôt que de miser sur les méthodes traditionnelles et le dépistage massif et ce, malgré les avis des experts entendus en commission parlementaire en août 2020.

Plus d’une dizaine d’auteurs et d’autrices ont contribué à la réflexion du dossier principal en abordant les relations et les enjeux de l’écologie et des droits humains : transition socioécologique juste ; participation citoyenne ; rôle des municipalités ; militarisme ; travailleurs et travailleuses et écologie décoloniale.

Les droits de l’homme rendent-ils idiots? Justine Lacroix et Jean-Yves Parenchère répondent à cette question déroutante dans cet ouvrage.

En novembre 1969, 200 femmes protestaient dans les rues de Montréal contre un règlement qui brimait la liberté d’expression. 50 ans plus tard, une projection commémorative de ce moment marquant est refusée.

En octobre 2019, la Cour d’appel du Québec a invalidé l’article 19.2 du Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec qui limitait l’exercice du droit de manifester.

Ce guide vise à aider les groupes et les militant-e-s à s’outiller dans leurs stratégies pour contester la légalité de ces dispositions et leur légitimité sur les plans politique et social. Ensemble, revalorisons l’exercice du droit de manifester collectivement au Québec!

La définition controversée de l’antisémitisme ne doit pas être adoptée. Les organisations et les personnes qui critiquent les politiques d’Israël ou défendent les droits des Palestiniens se verraient injustement accusées d’antisémitisme.

Celles et ceux qui font le choix stratégique d’utiliser la désobéissance civile le font après en être arrivés au constat que les moyens d’action traditionnels – manifestations, pétitions, campagnes de sensibilisation et autres – ne suffisent plus pour faire avancer les choses.

Communiqué de presse Pour diffusion immédiate Montréal, le 17 décembre 2019 – La Ligue des droits et…

Retour à la table des matières Alessandra Devulsky, PhD, chargée de cours Département de sciences juridiques, UQAM…

L’Argentine est confrontée à une nouvelle crise économique. Dans les dernières décennies, le pays a traversé au moins six crises profondes. Comme lors des précédentes, les conséquences sur les conditions de vie de la majorité de la population et la satisfaction des droits humains sont très négatives.

Retour à la table des matières Ricardo Peñafiel, PhD, professeur de science politique, UQAM Codirecteur, Groupe de…

Une dizaine d’auteurs et d’autrices ont contribué à la réflexion du dossier principal en abordant les questions de résistance, privatisation, marginalisation, élargissement, pour nous aider à (re)prendre possession de ces espaces tant dans la rue que dans nos têtes.

L’abrogation de P-6 mettra fin à cinquante ans de répression de la liberté d’expression et du droit de manifester à Montréal.

Avec l’importante mobilisation sur l’urgence climatique partout au Québec et dans le monde, la LDL rappelle au gouvernement du Québec, aux autorités municipales et aux forces policières qu’ils ont l’obligation de garantir le droit de manifester des Québécois-e-s dans le cadre de la Journée mondiale de mobilisation pour le climat le 27 septembre. En effet, le droit de manifester fait partie de la liberté d’expression et est garanti par les chartes.

Un pas en avant vers la reconnaissance de ce type de profilage Le Réseau québécois des groupes…

LDL et Amnistie internationale Canada Francophone sont soulagés La Ligue des droits et libertés et Amnistie internationale…

Discussion sur la liberté d’expression

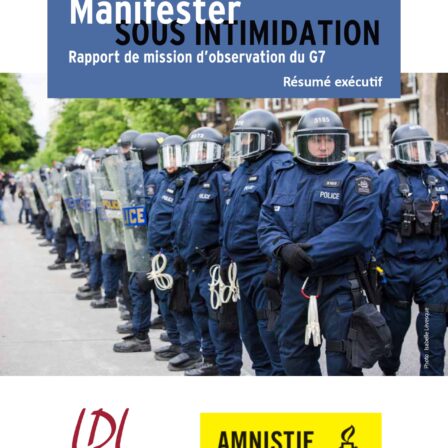

Consultez ce résumé du rapport de la mission d’observation du G7 qui a eu lieu au Québec en 2018.

Ce rapport de mission d’observation des libertés civiles recense les diverses formes de violations de droits et libertés qui ont été commises lors du Sommet du G7 à La Malbaie. Conjointement avec Amnistie internationale, la LDL recommande aux gouvernements du Canada et du Québec de respecter, protéger et garantir l’exercice du droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique ainsi que du droit de manifester. Les forces policières doivent faciliter l’exercice de ces droits.

COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate Québec Ottawa – 10 juin 2018. La Ligue des droits et libertés et…

Le Comité logement Rive-Sud fait état des inégalités flagrantes en matière d’accès au logement, d’accès à la justice et de protection juridique pour les locataires des municipalités rurales. C’est en travaillant de concert avec les municipalités et les locataires de la Montérégie que le Comité fait valoir le droit au logement.

L’accessibilité au logement pour les personnes en situation d’itinérance s’accompagne de multiples formes de restrictions et de profilage. Le milieu communautaire doit s’ouvrir à la réalité de ces personnes doublement marginalisées et les solutions existent.

L’étude réalisée par les militantes du Centre d’éducation et d’action des femmes (CEAF) évoque une triste réalité, celle des violences sexuelles vécues par les femmes locataires et chambreuses. Pour mettre fin à cette situation, les militantes ont engagé plusieurs actions en ce sens.

Depuis 2007, Parole d’excluEs et la SHAPEM interviennent ensemble dans une démarche territoriale qui allie mobilisation citoyenne et développement de logements abordables pour transformer des milieux de vie. Cette démarche contribue à une meilleure réalisation du droit au logement, dans une perspective individuelle et collective.

Pour sortir durablement les personnes du cercle de l’itinérance et de la pauvreté, le logement social s’impose. La Politique nationale de lutte à l’itinérance est un outil pour y parvenir, mais d’autres solutions sont à considérer.

En Russie, les lois liberticides touchent durement les ONG qui reçoivent des fonds de provenance étrangère. Imposant une réglementation restrictive aux ONG, internationales comme locales, cette répression de la société civile fait reculer les droits et libertés.

L’absence ou la réduction de couverture des chômeuses résulte de l’application de normes d’apparence neutre qui ont un effet discriminatoire envers les femmes. Afin que les mères aient accès aux prestations régulières d’assurance-chômage si elles se retrouvent sans emploi, le Mouvement Action Chômage a initié un processus de contestation judiciaire.

L’affaire Cambridge Analytica/Facebook a révélé le manque de protection des données des usager.ère.s de ce réseau social. En bafouant le droit à la vie privée, Cambridge Analytica a utilisé les données des membres de Facebook pour orienter l’issue de l’élection présidentielle américaine de 2016.

Ce portrait critique de la manière dont sont traitées les personnes ayant des problèmes de santé mentale démontre combien, malgré une lutte acharnée pour défendre les droits et libertés et les promouvoir sur toutes les tribunes, l’acceptation d’abus et de maltraitances est entrée dans notre quotidien. L’auteure propose plusieurs solutions pour remédier à ce problème.

Après la reconnaissance, par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, des diverses formes de discriminations systématiques et systémiques vécues par les paysans, le temps est venu d’affirmer le droit des peuples à choisir et à construire leurs propres systèmes alimentaires.

Loin d’être étrangers aux rapports de force et aux luttes sociales, les droits humains représentent d’importants outils pour lutter contre l’aliénation sociale. Selon le principe d’interdépendance des droits, nous ne pouvons pas dissocier les droits humains en les pensant comme des entités indépendantes les unes des autres.

Cette entrevue avec Marie Claire Rufagari, coordonnatrice du Volet formation à la TCRI, souligne le fait que la transversalité des enjeux de l’immigration, du refuge et de l’interculturel devrait être mise de l’avant. La réponse aux enjeux de l’immigration passe par une consolidation des droits humains.

Cette entrevue avec Kenneth Deer, un artisan important de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, évoque les nombreux enjeux attachés à la reconnaissance des droits des peuples autochtones.

De la Révolution française à ce jour, le processus d’institutionnalisation des droits et libertés favorisa les libertés individuelles au détriment des libertés collectives. Se concentrant sur les dimensions individuelles des droits, l’État libéral détourne l’attention des problèmes collectifs.

Les violences envers les femmes relèvent d’un continuum basé sur les rapports de pouvoir inégalitaires soutenus par des structures oppressives, tant dans la sphère publique que privée. Les militantes de la FMHF invitent à réfléchir à cet enjeu en adoptant la perspective de l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits.

La critique articulée par un mouvement collectif qui disqualifie celles et ceux qui expriment des propos oppressants est, dans nos démocraties libérales, l’arme de choix pour combattre ce genre de discours et espérer qu’ils ne suscitent pas d’adhésion. L’envers du droit des un-e-s de tenir des propos répugnants, c’est le droit des autres d’attaquer la répugnance de ces mêmes propos.

Mémoire présenté au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes

Ce mémoire présenté au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a pour but de souligner les lacunes du projet de loi C-59 tout en suggérant des mesures afin de mettre en place un mécanisme efficace de surveillance des activités de sécurité nationale. Les recommandations émises par la LDL visent à protéger plus particulièrement le droit à la vie privée ainsi que les droits démocratiques.

L’analyse d’un rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme démontre que plusieurs projets d’extraction, d’exploitation et de développement sur les territoires autochtones portent atteinte aux droits de ces populations. En agissant ainsi, les États colonisateurs s’attaquent à l’autonomie et l’autodétermination des Premières Nations.

Tous et chacun des articles présentés dans ce numéro de la Revue illustrent une trajectoire internationale ou locale du vivre ensemble et du lien social et démontrent qu’au-delà de la doctrine, les droits humains sont un moteur et une condition de l’action démocratique.

Cette chronique portant sur l’ouvrage d’Alexandre Popovic raconte comment, de ses débuts à aujourd’hui, le Canada a eu recours à des agent.e.s provocateurs pour infiltrer des groupes de gauche, mettant des fois le feu aux poudres là où il n’y avait pas de fumée.

L’analphabétisme constitue un facteur d’exclusion à la fois politique, économique, social et culturel. Pour ces personnes, de faibles compétences en littératie rendront même impossibles l’exercice des droits et la participation à la vie collective sous toutes ses formes. Pour le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, il est temps que le gouvernement agisse pour contrer ce problème.

Le fonctionnement de la nouvelle administration américaine démontre la nécessité d’une séparation entre les organes de l’État et les grands intérêts commerciaux.

Dans leur stratégie de patrouille et de contrôle de l’espace public, les policières et policiers de Val-d’Or remettent quotidiennement des constats d’infractions aux personnes itinérantes. Pour contrer l’endettement et le risque de se retrouver en prison pour des constats impayés, le Programme d’accompagnement justice itinérance à la cour (PAJIC) a été créé.

La crise qui fragilise la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse entache cette institution qui a un rôle vital dans notre société. La coordonnatrice de la Ligue rappelle la pertinence de cette institution qui œuvre à la défense des droits humains au Québec.

Cet article souligne les lacunes du projet de loi C-59 tout en suggérant des mesures afin de mettre en place un mécanisme efficace de surveillance des activités de sécurité nationale.

Le projet pilote de revenu de base du gouvernement de l’Ontario comporte plusieurs lacunes. Pour ainsi dire, il s’attaque à la pauvreté par le bas au lieu de considérer l’autre cause des inégalités croissantes, celle des privilèges des plus riches.