Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Sébastien Jodoin, professeur…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Regards croisés entre…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Samuel Ragot, analyste…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Me Camille Lanthier-Riopel,…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Un exercice pas…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Michèle Diotte, PhD…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Patrick Fougeyrollas, Ph.D.…

Le respect des droits est une condition fondamentale d’un environnement sain et d’une accessibilité universelle. Pour la Ligue des droits et libertés, il est essentiel que la question des droits des personnes en situation de handicap soit pensée dans l’optique de l’interdépendance des droits. Dans une société juste, combattre le capacitisme est en fin de compte lutter pour le respect de l’intégrité des droits dans leur ensemble.

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Mathieu Francoeur, coordonnateur,…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, print. / été 2021 Me Melanie Benard,…

Compte tenu de l’implication du Canada dans le développement de la Convention, est-ce que le pays a maintenu son leadership depuis son entrée en vigueur en 2008?

Les organismes communautaires. avec des approches novatrices. contribuent de manière importante à combler les lacunes restantes de pleine réalisation du droit à la santé pour toutes et tous, sans discrimination.

Plusieurs déterminants sociaux de la santé se trouvent fragilisés par la crise climatique, portant atteinte au droit à la santé. Certaines populations à l’échelle planétaire ou, plus près de nous, certains groupes au sein de la population québécoise, sont plus durement touchés.

Il est clair que le droit à la santé passe par le droit de dénoncer pour assurer l’accès à des soins de qualité et sécuritaires.

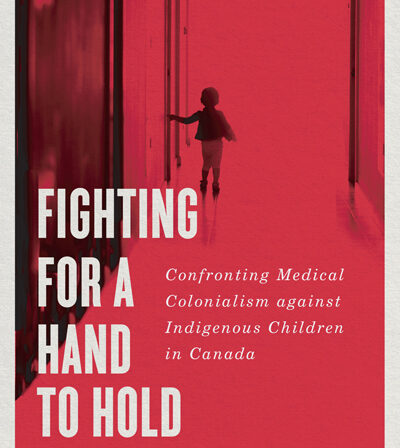

L’article fait appel au droit constitutionnel et aux droits de la personne pour fonder un droit autochtone à la santé ; il conclut à l’existence de ce droit, qui pourrait être affirmé et mis en œuvre.

En plus du traitement des maladies, les services de santé doivent aussi viser la prévention et la diminution des déficiences, des limitations fonctionnelles et des restrictions de participation, et promouvoir la santé, la qualité de vie et l’inclusion sociale des personnes de tous les âges.

La professeure exhorte la société à dépasser la logique carcérale qui englue les services sociaux du Québec, comme les centres jeunesse, afin que ces institutions ne fassent plus obstacle à la réalisation du droit à la santé des jeunes.

L’abolition du poste de Commissaire à la santé et au bien-être a fait des vagues en 2016 et sa remise en place en 2018 a été accueillie avec enthousiasme par la société civile québécoise. Pourtant, on semble avoir oublié que le poste de Commissaire (créé en 2005 par le Ministre Couillard par la Loi 331) est une version édulcorée et centralisée du défunt Conseil de la santé et du bien-être, qui a fait partie de l’organigramme du ministère de la Santé et des Services sociaux de 1992 à 2005.

L’absence du droit à la santé dans la Charte des droits et libertés de la personne persiste. Si le droit à un environnement sain a été inscrit à l’article 46.1 de la Charte, pourquoi le droit à la santé n’y est toujours pas?

On ne répète pas l’histoire. On ne refait pas du pareil au même. Le moment est venu de revoir la pertinence du projet CLSC sans revenir en arrière. Il s’agit plutôt de s’inspirer des origines de ce projet et de celui des cliniques populaires pour créer du neuf, pour mettre en place une véritable première ligne publique au Québec par des structures de proximité souples, participatives, à taille humaine et dans lesquelles le droit à la santé constituerait un principe non négociable.

De 2009 à 2011, le comité des Sans-Médecin d’Action santé Outaouais a donné la parole à 180 usager-ère-s du réseau de la santé de Gatineau, regroupés dans une vingtaine de groupes focus, en collaboration avec des organisations communautaires et syndicales situées sur le territoire du défunt CSSS de Gatineau. L’objectif était de mieux comprendre les obstacles d’accès aux soins de première ligne. Le présent article constitue une synthèse de la portion diagnostique du rapport qui s’intitule Les soins de santé à Gatineau : la voix des citoyens entendue. Rapport de l’enquête populaire sur les obstacles à l’accès au réseau public de santé à Gatineau.

L’approche médicale, interventionniste et agressive privilégie le traitement de la maladie plutôt que de la personne dans sa globalité. Les femmes et les populations les plus démunies sont particulièrement touchées par cette pratique qui marque un renforcement du virage vers une surprescription de tests et de médicaments.

Le rejet de la demande par le juge Steeves dans l’arrêt Cambie Surgeries représente une victoire importante pour tous les systèmes de santé d’un océan à l’autre, unis par des similarités issues de liens de parenté historiques déterminants.

Les interventions sur les déterminants de la santé, c’est, réduire ce qui est rugueux pour la vie dans l’environnement et qui finit par pénétrer dans le corps, dans l’esprit et dans les rapports sociaux pour empêcher les individus de fonctionner.

Chronique de la mort annoncée d’un modèle fondé sur une vision plus globale de la santé

Le droit à la santé n’existe pas au Canada, que ce soit dans les lois fédérales ou provinciales, du moins littéralement. En effet, on ne le retrouve inscrit nulle part, ni dans la Charte canadienne des droits et libertés, ni dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, ni dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, ni dans les autres lois provinciales vouées à la protection des droits et libertés de la personne.

L’émergence d’un mouvement mondial de grève climatique a déjà mené à d’énormes manifestations pour le climat ainsi qu’à la multiplication d’actions de désobéissance civile. Retour sur la participation citoyenne comme clé pour protéger notre planète.

Les services publics représentent une solution complémentaire à la crise climatique et à la pandémie pour susciter la mobilisation de larges pans de la population autour de l’idée d’une réforme en profondeur de notre économie.

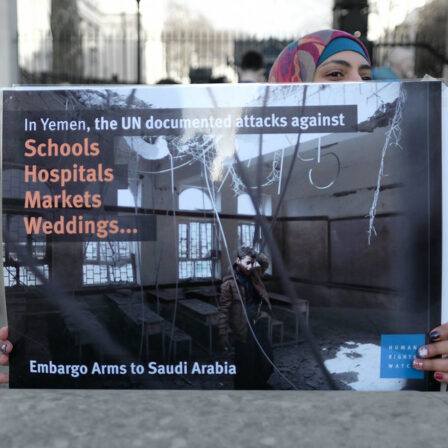

La guerre au Yémen est qualifiée par les Nations Unies de « pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale ». Le Canada a repris l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite en juillet 2020.

Les technologies de reconnaissance faciale se développent à un rythme effréné sans contrôle et sans débat public.

Au Québec, on estime que 70 000 personnes ayant une déficience motrice ont des besoins d’adaptation non comblés ; chaque logement désadapté est une nouvelle claque au visage.

La participation citoyenne et le débat démocratique sont essentiels, surtout en temps de crise.

Ce numéro explore les enjeux liés au capacitisme : droits, discriminations et stratégies d’égalité.

La participation active des personnes en situation de handicap dans les différents réseaux de défense collective des droits contribuerait à renforcer la solidarité dans les différentes luttes à mener.

Les services de santé et les services sociaux doivent reposer à nouveau sur deux socles fondamentaux : la protection des usagères et des usagers et la participation citoyenne.

Fondée en 1948, l’OMS traverse aujourd’hui ce qui est probablement sa plus grande crise de légitimité. La pandémie de COVID-19 n’a pourtant servi que de catalyseur à une crise dont les racines sont beaucoup plus profondes.

La santé publique va bien au-delà de la protection des personnes contre les risques infectieux en temps de pandémie. Elle joue un rôle essentielle dans la réalisation du droit à la santé.

Le néolibéralisme est avant tout un projet politique qui s’avère plutôt risqué pour la plupart des gens.

Dominique Boisvert, présent! Avocat, militant et auteur, Dominique Boisvert est décédé le 23 novembre 2020. Présent dans…

Retour à la table des matières Eve-Marie Lacasse, coordonnatrice, Ligue des droits et libertés De l’importance de réformer le…

Retour à la table des matières Un témoignage de Tracy Wing J’ai rapidement perdu confiance dans le…

Plus d’un million de personnes vivent avec une incapacité au Québec, ce qui fait de cette population la plus importante minorité de la province en nombres. Force est toutefois de constater qu’elle demeure invisibilisée et que sur le plan politique, on s’intéresse bien peu à ses droits et ses conditions de vie.

L’auteur du livre Fighting for a Hand to Hold explique comment le colonialisme médical s’est manifesté à travers des décennies à l’endroit des enfants autochtones.

Retour à la table des matières Rachad Antonius, professeur titulaire, Département de sociologie, Université du Québec à…

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, Automne 2020 / Hiver 2021 Anne Pineau,…

La mort de Joyce Echaquan a ramené au coeur de l’actualité une réalité vécue quotidiennement par de nombreuses personnes autochtones : le racisme systémique qui les empêche de bénéficier de services de santé adéquats et du meilleur état de santé possible.

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, aut. 2020 / hiver 2021 Lucie Lamarche,…

Cette publication consacrée au droit à la santé propose un vaste dossier réunissant plus d’une quinzaine d’auteurs et autrices qui y partagent leurs analyses et leurs réflexions sur la réalisation du droit à la santé dans le contexte québécois, canadien et international.

Retour à la table des matières Raymond Legault, militant anti-guerre et porte-parole du Collectif Échec à la…

Retour à la table des matières Karine Pelofy, citoyenne et avocate Un premier réflexe afin d’asseoir la…

Retour à la table des matières Jessica Dufresne, avocate et candidate au doctorat en droit à l’Université…

Retour à la table des matières Léa Ilardo, porte-parole de La planète s’invite à l’université En décembre…

Il y a lieu de questionner la gestion actuelle des déchets à l’échelle globale de façon à éviter que la ponction des matières premières depuis les pays de sud vers le nord, née de la colonisation, ne se reproduise.

Retour à la table des matières Jonathan Michaud, candidat au doctorat en relations industrielles Université de Montréal…

Retour à la table des matières Entrevue de Frédéric Legault, enseignant au collégial et doctorant en sociologie…

Retour à la table des matières Alexandra Pierre, 1ere vice-présidente de la LDL et militante féministe De…

Retour à la table des matières Maude Prud’homme, déléguée à la transition du Réseau québécois des groupes…

Retour à la table des matières Alain Deneault, auteur et professeur de philosophie à l’Université de Moncton…

Si la crise sanitaire de la COVID-19 lève le voile sur les faiblesses de nos sociétés sur le plan politique, sociologique et économique, elle dévoile aussi que les droits humains sont essentiels à nos vies.

Si la crise sanitaire de la COVID-19 lève le voile sur les faiblesses de nos sociétés sur le plan politique, sociologique et économique, elle dévoile aussi que les droits humains sont essentiels à nos vies.

Plus d’une dizaine d’auteurs et d’autrices ont contribué à la réflexion du dossier principal en abordant les relations et les enjeux de l’écologie et des droits humains : transition socioécologique juste ; participation citoyenne ; rôle des municipalités ; militarisme ; travailleurs et travailleuses et écologie décoloniale.

Plusieurs travailleuses et travailleurs informels ou précaires, dont le rôle souvent essentiel a été discrédité dans le passé, font les frais de la crise sanitaire à travers le monde.

La LDL rend hommage à Rémi Savard, un anthropologue dont l’œuvre est empreinte d’un grand respect pour les peuples qui habitent le territoire nord-américain depuis des millénaires.

Les droits de l’homme rendent-ils idiots? Justine Lacroix et Jean-Yves Parenchère répondent à cette question déroutante dans cet ouvrage.

Les enjeux liés à l’intelligence artificielle vont même au-delà du respect de la vie privée comme la prise de décision et le consentement ; en débattre publiquement devient une nécessité.

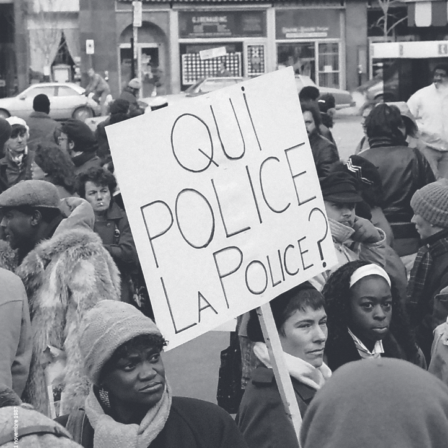

Le profilage racial persiste à Montréal. Pour y mettre fin, il faut des actions audacieuses réclamées par les organisations noires et antiracistes depuis plus de 40 ans, mais qui ont été ignorées par la Ville jusqu’à maintenant.

La Ville de Montréal a adopté en 2018 des initiatives pour protéger les migrant-e-s sans statut, mais beaucoup reste à faire pour mettre fin à leur exclusion sociale et garantir leurs droits fondamentaux.

Que faire face aux pouvoirs des GAFA, ces géants numériques qui collecte des données sur nos activités quotidiennes?

La mobilisation autour du spectacle SLĀV et la performance/action It’s happening now : une lutte contre l’invisibilisation des artistes racisé-e-s.

En novembre 1969, 200 femmes protestaient dans les rues de Montréal contre un règlement qui brimait la liberté d’expression. 50 ans plus tard, une projection commémorative de ce moment marquant est refusée.

L’espace public est accaparé par les promoteurs et les spéculateurs immobiliers, au détriment des ménages locataires montréalais dont le droit au logement est bafoué.

Les récits historiques ne sont jamais neutres. Ils sont empreints de rapports de pouvoir qui se révèlent dans les absences et les silences de l’histoire nationale.

À l’automne 2019, les peuples du monde se sont soulevés et nous ne pouvons pas oublier les voix des enfants dans cette révolte pour un monde vivable.

En octobre 2019, la Cour d’appel du Québec a invalidé l’article 19.2 du Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec qui limitait l’exercice du droit de manifester.

Ce texte illustre l’enjeu de l’accès aux espaces publics pour deux types de citoyen-ne-s : les hommes racisés et les femmes musulmanes portant un voile.

L’idée d’espace public se comprend généralement en opposition à ce qui relève du privé (propriété privée, vie sexuelle, etc.). En réalité, la notion d’espace public va beaucoup plus loin que laisse entendre cette dichotomie ; c’est là que s’exerce la démocratie. Elle implique les moyens et les droits qui permettent aux individus de rendre visibles leurs interactions sociales et d’être des membres à part entière de leur société.

Celles et ceux qui font le choix stratégique d’utiliser la désobéissance civile le font après en être arrivés au constat que les moyens d’action traditionnels – manifestations, pétitions, campagnes de sensibilisation et autres – ne suffisent plus pour faire avancer les choses.

Pour la Ligue des droits et libertés, appréhender la lutte contre les changements climatiques sous l’angle des droits humains, c’est placer l’humain, détenteur de droits, au centre des actions requises. Aujourd’hui, pour l’avenir.

Retour à la table des matières Jacinthe Poisson, juriste et agente de recherche pour la Commission d’enquête…

Les deux publications de la LDL-section de Québec démontrent comment les institutions et certains mouvements peuvent contribuer à stigmatiser les communautés minoritaires, accentuer leur discrimination et, ultimement, contribuer au racisme.

Articuler les luttes féministes et l’abolition du système pénal, tel est le projet intellectuel et politique qu’entreprend la sociologue Gwenola Ricordeau dans son récent ouvrage : Pour elles toutes. Femmes contre la prison.

Retour à la table des matières Alessandra Devulsky, PhD, chargée de cours Département de sciences juridiques, UQAM…

L’Argentine est confrontée à une nouvelle crise économique. Dans les dernières décennies, le pays a traversé au moins six crises profondes. Comme lors des précédentes, les conséquences sur les conditions de vie de la majorité de la population et la satisfaction des droits humains sont très négatives.

Retour à la table des matières Ricardo Peñafiel, PhD, professeur de science politique, UQAM Codirecteur, Groupe de…

Au-delà de l’accès en ligne aux services de l’administration publique, quelles sont les intentions du gouvernement avec la transformation numérique?

Une dizaine d’auteurs et d’autrices ont contribué à la réflexion du dossier principal en abordant les questions de résistance, privatisation, marginalisation, élargissement, pour nous aider à (re)prendre possession de ces espaces tant dans la rue que dans nos têtes.

Cette entrevue avec Kahsennoktha Naomi George met en lumière les objectifs et réalités diverses émanant du programme Niokominanak (Nos Aînées). Ce programme a pour but de regrouper des femmes autochtones aînées et des jeunes femmes autochtones afin de favoriser une transmission intergénérationnelle de l’identité, de la culture et de l’histoire, tout en revalorisant le rôle des femmes aînées.

Avec l’adoption de la loi 492 en 2016, les droits des locataires aîné-e-s ont été renforcés. Cette loi protège les aîné-e-s des évictions abusives, mais cela n’empêche pas les locateurs de les discriminer ou les harceler afin de reprendre leur logement. Pour les auteurs, la connaissance de cette loi passe par sa démocratisation auprès des personnes aînées.

Les auteures proposent d’analyser la maltraitance dans un contexte organisationnel et social. Ceci, afin de mettre en surbrillance les pistes de solutions qui permettraient de répondre à cet enjeu mondial qu’est la maltraitance des personnes aînées.

En cernant l’évolution de la situation économique des femmes et des hommes âgé-e-s de 50 à 64 ans, entre 1976 et 2018, l’auteure présente des données statistiques qui témoignent des écarts entre les revenus des femmes et des hommes. Le tout, sur un fond d’espoir.

C’est pour bien cerner les inégalités sociales auxquelles les aîné-e-s LGBT sont confrontées et trouver des solutions pour les enrayer que les auteures de ce texte proposent l’approche queer. En critiquant les normes hétéronormatives, hétérosexistes et âgistes, elles y démontrent comment et pourquoi les personnes aînées LGBT sont plus à risque de vivre des situations d’isolement social que les personnes aînées hétérosexuelles.

Qu’est-ce que signifie réellement être à la retraite ? L’auteure, qui est tout sauf retirée de la cité, se penche sur les multiples sens, conséquences et questions que suscite l’imposition d’une définition passive du mot retraite.

Plusieurs études démontrent que les personnes âgées, notamment au Canada, se font prescrire beaucoup trop de médicaments. Le fléau du surdiagnostic et du surtraitement s’accompagne d’une surmédicamentation qui affecte directement les aînés. Comme le démontre l’auteur, plusieurs solutions existent pour s’affranchir de cette dépendance aux médicaments.

L’auteur et gérontologue social propose une lecture sociohistorique des droits pour les personnes aînées en s’appuyant sur le parcours de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.

En revendiquant des meilleures conditions de vie pour les personnes aînées, la présidente de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées présente dix droits fondamentaux des aînés qui sont à faire valoir.

Si certaines sociétés non occidentales cultivent le respect des aînés, l’Occident est depuis des millénaires dans une logique de rejet des personnes âgées. Le progrès social aurait dû être bénéfique pour elles, or c’est l’inverse qui s’est produit. La reconnaissance sociale de la vieillesse est un enjeu de société sur lequel les auteurs se penchent.

L’expérience de la solitude chez les femmes aînées est loin de correspondre aux stéréotypes dominant notre paysage visuel. En s’appuyant sur une étude à laquelle elle contribua, l’auteure s’attarde aux réalités complexes, multiples et diversifiées des femmes aînées.

Le processus juridico-légal conduisant à la mise en place de l’aide médicale à mourir (AMM) au Québec et au Canada fut de longue haleine. Or, comme le souligne l’auteur, les critères d’accès à l’AMM ne s’accordent pas toujours avec la justice sociale. Ce sont surtout les personnes aînées qui en payent le prix.

En comprenant l’isolement social comme un enjeu de droits de la personne, les auteurs analysent différents facteurs qui contribuent à l’isolement social des personnes immigrantes âgées au Canada. Il s’agit entre autres de repenser le terme immigrant afin de mieux comprendre les problèmes de discrimination auxquels font face les personnes immigrantes âgées.